发布时间:2025-02-13

据统计,脑卒中已成为我国成年居民死亡与残疾的首位原因。随着医疗技术的不断进步,脑卒中死亡率呈逐步降低趋势,但伴有功能障碍的幸存者人群日益增多,如何快速、有效地恢复患者受损功能仍是当前脑卒中康复的热点与难点。

近年来,采用重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)治疗脑卒中后功能障碍的临床研究日趋增多,并展现出令人鼓舞的应用前景。然而,经典的rTMS刺激靶点多聚焦于大脑皮质,不适用于颅骨缺损、颅内有金属及癫痫患者。基于小脑和皮质小脑束的功能特点,小脑磁刺激有助于改善脑卒中患者运动、吞咽、平衡和言语等功能,有望成为经典的rTMS的有益补充。为此,本文综述小脑磁刺激对脑卒中后多种功能障碍的临床应用、可能作用机制、疗效影响因素、安全性、局限性及展望,为进一步临床研究提供参考。

一、小脑磁刺激在脑卒中康复的临床应用

1、小脑磁刺激在脑卒中后运动功能障碍中的应用

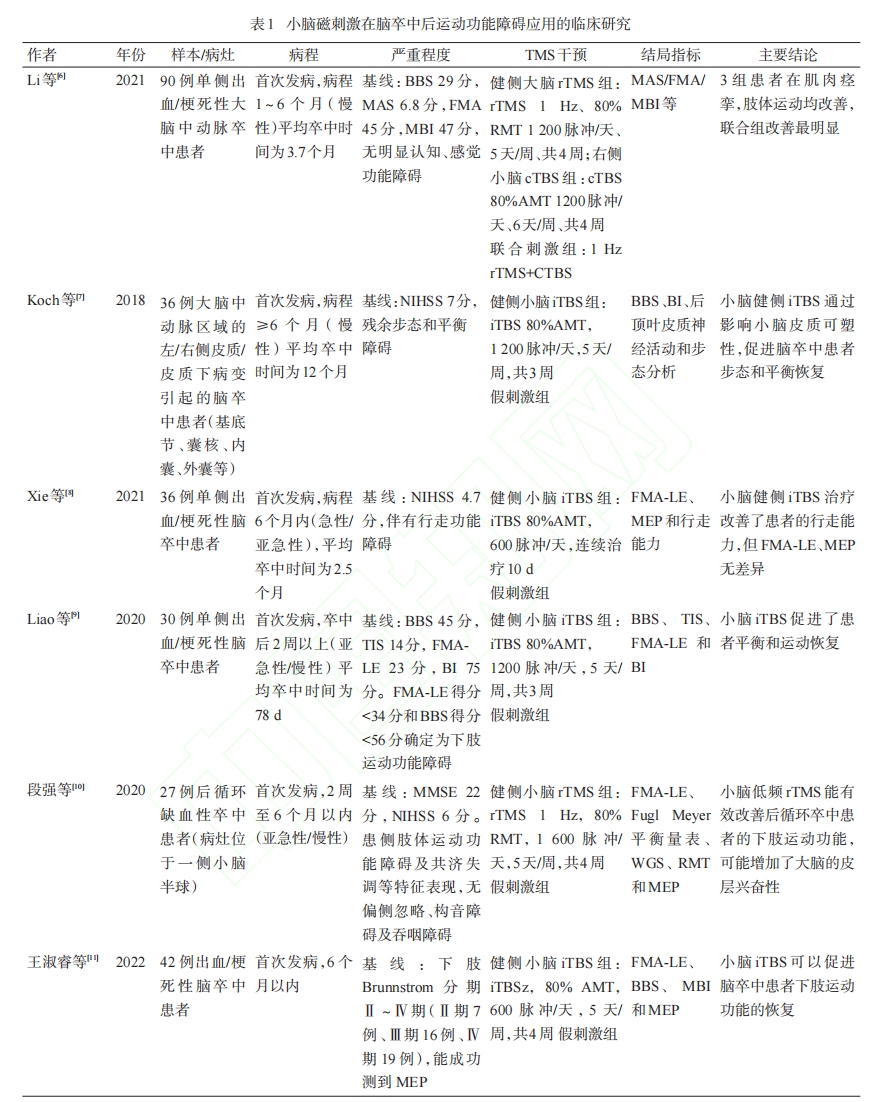

Li等将90例慢性大脑中动脉卒中后运动障碍患者随机分为右侧小脑持续theta爆发刺激(continuous theta burst transcranial magnetic stimulation,cTBS(组、健侧大脑rTMS组和联合刺激组,rTMS组采用1Hz、80%静息运动阈值(resting motor threshold,RMT)、1200脉冲/天、5天/周、共4周的rTMS作用于健侧大脑皮质;cTBS组采用80%活动运动阈值 (active motor threshold,AMT)、1200脉冲/天、6天/周、共4周的cTBS作用于右侧小脑半球,结局指标采用改良Ashworth量表、Fugl-Meyer评定量表(Fugl-Meyer Assessment,FMA)和改良Barthel指数(Modified Barthel Index,MBI),结果显示,治疗后3组患者的肌肉痉挛和肢体运动障碍均显著改善,其中联合刺激组疗效最明显。Koch等将36例慢性大脑中动脉卒中后运动功能障碍患者分为健侧小脑间断theta爆发刺激(intermittent theta burst transcranial magnetic stimulation,iTBS)组和假刺激组,给予80%AMT、1200脉冲/天、5天/周、共3周的治疗;结局指标采用Berg平衡量表(Berg balance scale,BBS)、Barthel指数(Barthel Index,BI)、后顶叶皮质神经活动和步态分析,结果显示,小脑iTBS促进患者后顶叶皮质神经活动增加、步态和平衡功能恢复,有助于提高独立行走水平和降低跌倒风险。

Xie等将36例急性/亚急性脑卒中后步行功能障碍患者分为健侧小脑iTBS组和假刺激组;给予80%AMT、600脉冲/天,连续治疗10d;结局指标采用FMA下肢部分(FMA-Lower Extremities,FMA-LE)、运动诱发电位(motor evoked potential,MEP和行走能力,结果显示小脑iTBS治疗改善了患者 的行走能力 ,但FMA-LE、MEP无差异。Liao等将30例亚急性/慢性脑卒中后运动功能障碍患者分为健侧小脑iTBS组和假刺激组,给予80%AMT、1200脉冲/天,5天/周,共治疗3周,结局指标采用BBS、躯干损伤量表、FMA-LE和BI,结果提示小脑iTBS促进患者平衡和运动恢复。段强等将27例亚急性/慢性后循环缺血性卒中后下肢运动功能患者分为健侧小脑低频rTMS组和假刺激组;给予1Hz、80%RMT、1600脉冲/天、5天/周,共治疗4周;结局指标采用FMA-LE、Fugl Meyer平衡量表、Wisconsin步态量表、RMT和MEP,结果显示,小脑低频rTMS有助于患者的下肢运动功能恢复,其机制可能与其增加大脑的皮质兴奋性有关。王淑睿等将42例脑卒中下肢运动功能障碍患者分为健侧小脑iTBS组和假刺激组;给予80% AMT、600脉冲/天、5天/周,共治疗4周 ;结局指标采用FMA-LE、BBS、MBI和MEP,结果显示小脑iTBS有助于患者下肢运动功能的恢复,见表1。

此外,几项Protocol和初步研究已见诸报道:Wang等设计了一项小脑蚓部iTBS刺激对脑卒中后平衡功能影响的研究方案,Chen等设计了一项小脑蚓部iTBS刺激改善亚急性卒中患者躯干控制和平衡功能的研究方案,Rosso等的一项健侧小脑和患侧运动皮质之间的配对磁刺激对卒中后上肢运动功能障碍的初步研究显示可改善上肢运动功能,Chen等设计了一项患侧小脑iTBS脑卒中后上肢痉挛的研究方案。尽管相关结论尚未见报道,仍提示小脑磁刺激可能有助于改善脑卒中患者平衡、躯干控制功能、上肢运动障碍和上肢痉挛。

2、小脑磁刺激在脑卒中后吞咽功能障碍中的应用

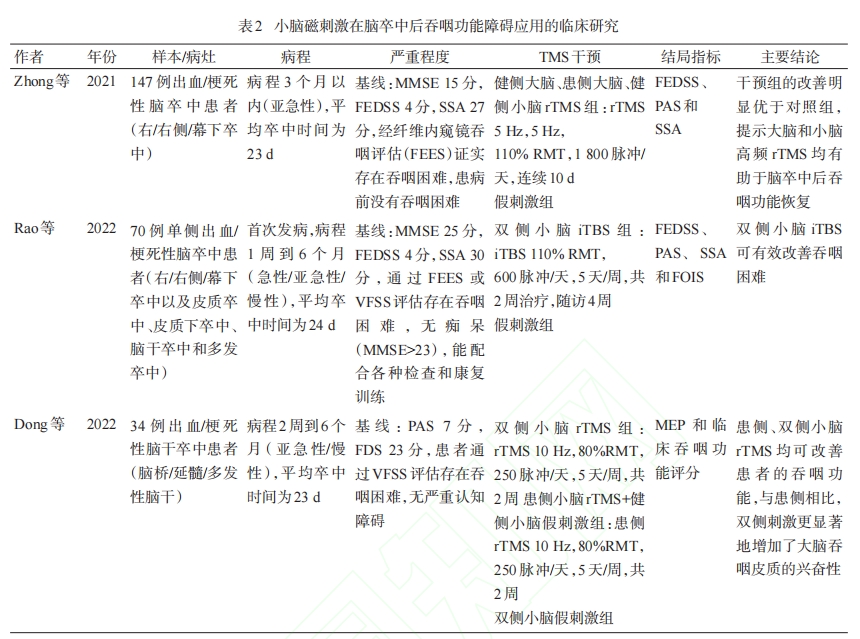

Zhong等将147例亚急性脑卒中吞咽障碍患者分为健侧大脑rTMS组、患侧大脑rTMS组、小脑(任意一侧小脑的舌骨皮质代表区)rTMS组和对照组;给予5Hz、110% RMT、1 800脉冲/天,连续治疗10d;结局指标采用纤维内窥镜吞咽困难严重程度量表(Fiberoptic Endoscopic Dysphagia Severity Scale,FEDSS)、渗透误吸量表(Penetration/Aspiration Scale,PAS)、吞咽筛查和标准化吞咽评估(Standardized Swallowing Assessment ,SSA)。结果显示,健侧大脑rTMS组、患侧大脑rTMS组和患侧小脑rTMS组的改善明显优于对照组,提示大脑和小脑高频rTMS均有助于脑卒中后吞咽功能恢复。Rao等将70例急性/亚急性/慢性大脑、脑干及多发脑卒中吞咽障碍患者随机分为双侧小脑iTBS组和假刺激组;给予110%RMT,600脉冲/天,5天/周,共2周治疗,随访4周;结局指标采用FEDSS、PAS、SSA和功能性口腔摄入量表(Functional Oral Intake Scale,FOIS),结果提示,双侧小脑iTBS可有效改善吞咽困难。Dong等将36例亚急性/慢性脑干卒中吞咽障碍患者随机分为双侧小脑rTMS组、患侧小脑rTMS 健侧小脑假刺激组和双侧小脑假刺激组;给予10Hz,80%RMT,250脉冲/天,5天/周,共2周治疗;结局指标采用MEP和临床吞咽功能评分,结果显示,患侧、双侧小脑rTMS均可改善患者的吞咽功能,与患侧相比,双侧刺激更显著地增加了大脑吞咽皮质的兴奋性。见表2。

3、小脑磁刺激在脑卒中后共济失调中的应用

Bonnì等招募6例慢性后循环卒中(小脑卒中)共济失调患者进行患侧小脑iTBS刺激,给予80%AMT,600 脉冲/天,5天/周,共2周治疗,结局指标采用小脑半球与初级运动皮质的连接、短皮质内抑制、皮质内抑制和国际合作共济失调评定量表,结果显示,患侧小脑iTBS能调节皮质的兴奋性,有助于脑卒中共济失调患者功能恢复。Cha将30例后循环卒中(小脑/脑桥/延髓卒中)共济失调患者随机分为患侧rTMS组和假刺激组,给予1Hz、100%RMT、900脉冲/天,5天/周,共4周治疗,结局指标采用静态平衡测试、Wisconsin步态量表、6 min步行测试和起立-行走计时试验,结果显示,患侧小脑rTMS对脑卒中后共济失调患者的功能恢复有益。此外,Kim等的一项患侧小脑rTMS对后循环脑卒中共济失调影响的初步研究显示小脑低频rTMS对共济失调功能恢复有益;Einstein等报道了使用双侧小脑1Hz rTMS治疗小脑脑卒中后共济失调的案例,结果显示,双侧小脑1Hz rTMS有助于共济失调症状改善。见表3。

4、小脑磁刺激在脑卒中后其他功能障碍中的应用

小脑与脑干、基底神经节和大脑皮质保持着复杂的联系,通过长时程抑制和长时程增强的突触可塑性在各种运动和非运动功能中发挥着至关重要的作用,尤其是通过适应和不断更新内部模型来调节运动和非动作行为,有助于运动控制、认知过程、言语功能、情绪处理和行为。基于此,有相关研究探索小脑磁刺激技术在非运动功能的应用,Zheng等设计了小脑cTBS刺激用于失语症康复研究方案;Oliveri等研究显示小脑不同频率的rTMS和小脑配对磁刺激能改善认知功能;Cattaneo等研究显示小脑磁刺激对调节情感和社会行有显著的作用;同时,系列研究提示小脑磁刺激还有助于阿尔茨海默病、帕金森病、精神分裂症等患者功能改善。以上研究提示小脑磁刺激对脑卒后认知障碍、情绪情感障碍、肌张力障碍和脑器质性精神障碍等可能具有潜在的应用价值。

二、小脑磁刺激改善脑卒中后功能障碍的可能机制

1、调节神经细胞可塑性改变

小鼠小脑接受rTMS后,可改变浦肯野细胞的树突和轴突形态,进而诱导小脑神经纤维向失神经侧小脑进行再神经化。此外,rTMS刺激小脑后能够引发大脑神经的长时程增强效应,从而产生作用。另有研究表明,小脑iTBS可诱导小脑可塑性以及对侧M1区神经活动的长期变化,靶向激活顶叶-额叶网络的小脑-丘脑-皮质通路。同时,也有研究指出,当TMS应用于小脑后,浦肯野细胞对齿状核的抑制控制强度发生变化,齿状核与腹侧丘脑中的突触中继,通过促进与对侧皮质的连接性,从而产生可塑性改变。然而另外的研究则显示,小脑cTBS是通过对短皮质和长皮质内抑制的改变来调节神经通路中的活动。

2、调节神经细胞营养物质代谢及神经递质释放

小脑rTMS干预不仅可对局部物质代谢产生影响,还可以对与认知功能相关的远隔区域物质代谢产生影响,此外,高频rTMS可以通过释放细胞内储存的离子来增加钙浓度,从而影响神经细胞的兴奋性。另有研究显示大鼠小脑iTBS和cTBS干预可以影响葡萄糖-6-磷酸脱氢酶、囊泡谷氨酸转运蛋白1、血浆谷氨酸转运蛋白1及胶质纤维酸性蛋白的代谢。cTBS能促进血浆谷氨酸转运体1明显增加而抑制囊泡谷氨酸转运体1合成。同时,Harrington等研究表明小脑iTBS可增高N100波幅,cTBS能降低N100波幅,进而有效调节GABAB受体的分泌。除此之外,Di Lorenzo等研究发现小脑cTBS能影响阿尔茨海默病患者短潜伏期传入抑制的升降,进而影响中枢皮质胆碱能活性。

3、调节皮质兴奋性及功能连接网络性变化

研究表明,rTMS对小脑皮质的刺激可引发小脑兴奋性的变化,此变化通过小脑齿状核-丘脑-皮质通路影响皮质脊髓的兴奋性,进一步对脑卒中患者的肌张力产生影响,从而促进运动功能的恢复。有研究指出,单侧小脑半球和双侧大脑皮质运动区之间可能同时存在联系,因此小脑高频rTMS可引起双侧吞咽皮质的兴奋性增加,进而促进卒中后吞咽功能恢复,无论是患侧还是健侧的小脑 rTMS,均能逆转皮质虚拟损伤抑制效应和行为效应,且双侧小脑rTMS引发的大脑皮质兴奋性变化更大。Jayasekeran等的研究关注小脑和咽运动皮质活动之间的相互作用,结果显示小脑TMS刺激能促进皮质球投射。另外一项研究表明,右小脑cTBS可通过改变脑-小脑网络的功能连接而有效地恢复慢性脑卒中患者失语症症状,与rTMS相比,cTBS能在更短时间内引发强烈而持久的激活变化。

三、小脑磁刺激改善脑卒中后功能障碍的疗效影响因素

刺激靶点、刺激参数和刺激线圈类型是最主要的影响因素,其中,刺激参数包括刺激频率、刺激强度及脉冲总数等。此外、脑卒中的原发病灶、病程及严重程度也与疗效相关,但现有研究均未做亚组分析。目前研究纳入的脑卒中患者多集中于单侧/双侧大脑半球皮质、皮质下和皮质-皮质下卒中及小脑、脑桥、延髓及脑干的单一或者多发病灶;病程涵盖急性、亚急性及慢性,慢性脑卒中居多;疾病严重程度方面,无明显认知、感觉功能障碍以及不能存在影响康复评估和治疗的相应严重功能障碍,见表1~3。

1、刺激靶点

既往研究表明,针对不同功能障碍的患者,刺激靶点应有所差异。目前小脑磁刺激在脑卒中康复中的应用主要涉及运动功能和吞咽功能。在针对吞咽障碍恢复的研究中,线圈位于枕骨粗隆下方2.4cm,左/右旁开3cm处,此区域代表小脑吞咽功能区,而针对运动障碍、平衡和步态恢复等的研究中,线圈则位于枕骨粗隆下方1 cm处(靶向小脑蚓部)和枕骨粗隆下方1cm、左/右旁开3cm处(靶向小脑后小叶和上小叶)。研究多采用兴奋/抑制方案刺激小脑相关功能代表区,基于小脑解剖结构特点及小脑-大脑抑制理论,采用兴奋方案刺激健侧小脑、小脑蚓部以及双侧小脑功能代表区多于采用抑制方案。小脑和大脑双靶区联合刺激可能也是有效的刺激方案。

2、刺激参数

小脑的磁刺激模式主要包括rTMS和TBS。rTMS模式多选择低频1Hz或高频5Hz/10Hz,TBS模式选择iTBS多于cTBS;阈上刺激相关研究刺激强度多选择100%~110% RMT/80% AMT,阈下刺激相关研究刺激强度多选择80%RMT;目前常用的脉冲总数为250~1600个。但由于缺乏以刺激参数为单一变量的系列研究,因此尚不能明确最佳刺激参数。

3、线圈类型

目前小脑磁刺激主要采用8字形和双锥形线圈。8字形线圈刺激面积较小、刺激深度较浅、聚焦性良好,而双锥形线圈刺激强度较高、能刺激深层组织。由于小脑解剖位置较深,故8字形线圈在使用中还存在一定的争议。Hardwick等进行了8字形线圈和双锥形线圈的比较,显示小脑双锥形线圈刺激在疗效和皮质影响上优于8字形线圈,因此该研究建议小脑磁刺激干预应选用作用更深的双锥形线圈。虽然后续未见更多研究得以验证,但基于小脑解剖结构特点,双锥形线圈等刺激深度更深的线圈可能是小脑磁刺激未来的选择。

四、小脑磁刺激治疗中的安全性

小脑磁刺激可能会引起一些短暂性的不良反应,如头晕、头痛、颈部肌肉收缩或不适等,但这些反应大都是一过性的,目前研究中仅有一项研究显示有3例患者出现短暂的头痛,未见在治疗期间及治疗后癫痫、休克及晕厥等持续或严重不良事件报道。同时,在所有的研究中,小脑磁刺激的排除标准均未排除颅骨有缺损的患者,且均未提及有不良反应。此外,对于颅内有金属患者,有研究也并未将此类患者排除在外,提示小脑磁刺激可能适用于颅内非小脑处有金属植入物患者。

五、小脑磁刺激的优势与不足之处

小脑磁刺激具有诸多优势:首先,经典的磁刺激靶点多聚焦于大脑皮质,不适用于颅骨缺损、颅内有金属和癫痫等患者,而小脑磁刺激则为此类患者带来福音;其次,经典磁刺激难以有效处理平衡、躯干控制障碍和共济失调,而小脑磁刺激调控平衡、躯干控制和共济失调均具有独特的优势;再次,经典rTMS对脑卒中后下肢运动功能障碍的疗效欠佳,通常需要购买并换用作用深度更深的线圈(如双锥线圈),耗时耗力,而小脑磁刺激采用普通线圈可明确改善脑卒中下肢运动功能障碍,且目前也有的研究方案提示小脑磁刺激可能会对脑卒中后上肢运动功能改善有效;最后,小脑磁刺激不仅有助于改善脑卒中患者运动功能与吞咽功能,还可能有助于改善认知障碍、言语障碍、焦虑抑郁、脑器质性精神障碍等,有望实现单一靶点刺激,多重获益。

然而,小脑磁刺激应用于脑卒中康复仍存在一些问题。首先,相关的临床研究数量较少,且样本规模有限,因此需要更多多中心、大样本、高质量的临床研究来验证其有效性。其次,关于小脑磁刺激的作用机制尚未完全阐释清楚,需要进一步开展神经电生理、神经功能影像以及基础研究等进一步明确。此外,对于小脑磁刺激治疗多种脑卒中后功能障碍的最佳刺激靶点、刺激参数和刺激线圈类型也需要开展更多的研究探讨。最后,由于小脑刺激的治疗效果不能直接在小脑部位进行评估,因此小脑-皮质连接性常用的测量方法是“小脑-大脑抑制”,现有的结果表明,靶向小脑间接影响皮质和皮质下活动的策略可能是有效的,未来还应探讨对小脑浦肯野神经元、局部中间神经元、小脑核和下橄榄复合体活动的短期、中期和长期影响。

综上所述,尽管当前小脑磁刺激在临床应用方面仍存在一些亟待解决的问题,但其独特的优势仍具有良好的应用前景。未来,随着更多设计严谨、纳排标准清晰、样本量更大、随访时间更长的临床研究的开展,相关机制研究的深入,以及多学科、多维度评价体系的构建,小脑磁刺激有望成为经典rTMS不适用和/或经典rTMS疗效不佳患者的新选择。

注文章出处:候邦强,谢玉磊,吴青等.小脑磁刺激在脑卒中康复领域的临床应用与研究进展.[J].神经损伤与功能重建.2024.12