发布时间:2024-01-24

中风是全球第二大死亡原因,也是中国的主要死亡原因。在2020年,我国40岁以上人群中约有1780万中风患者,中风新发病例约有340万,与中风相关的死亡病例约有230万。上肢损伤是中风后最常见的致残缺陷,而手臂运动功能又与自我照顾能力和社会活动参与能力密切相关。因此,促进中风患者上肢运动功能恢复意义重大。中风后上肢功能障碍的康复仍然是中风相关后遗症治疗的难点之一,重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)作为常用的神经调控技术,是改善中风患者上肢运动功能的有效方法。根据刺激频率的不同,通常认为低频rTMS(≤1Hz)具有抑制作用,高频rTMS(>1Hz)具有兴奋作用。

既往多数研究基于半球间竞争理论模型,采用低频rTMS抑制健侧半球或是高频rTMS兴奋患侧半球的干预方法,但这种方法并不适用所有中风患者。最新的双相模型引入了结构保留度的概念、并根据结构保留度的大小制定个性化策略,也将代偿模型带入研究视野、强调健侧半球对于严重脑卒中患者的重要性。再有就是既往多数研究都将刺激靶点关注在初级运动皮层(Primary motor cortex, M1),并且采取的是M1区的单靶点刺激方法。近些年,有研究提出了新的靶点和多靶点刺激的方法。本文就当前的理论模型和相关刺激靶点在rTMS促进中风患者上肢运动功能恢复中的应用进行综述,以期更好地了解理论模型及相关刺激靶点的应用现状,和以期更好地促进脑卒中后上肢运动功能恢复。

一、理论模型

1、代偿模式

代偿模型是基于脑的可塑性,中风后患侧半球结构及功能受损,健侧半球同源区域以及病变周围未受损区域会以轴突发芽、皮质功能重组等方式对患侧受损功能进行补偿。Schaechter和Perdue在研究中令恢复了手部运动技能的慢性中风患者和健康对照者进行熟练手部动作活动时,通过功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)观察到了中风患者健侧初级感觉运动皮层(primary sensorimotor cortex, SMC)、腹侧运动前皮层(ventral premotor cortex)、辅助运动皮层(supple‐mentary motor area, SMA)、扣带(cingulate)和枕顶皮层(occipitoparietal cortex)的额外激活,其研究结果表明中风偏瘫患者运动技能的恢复涉及健侧皮层网络的参与。Riecker等在研究中让8例康复良好的左半球梗死患者与8例年龄相匹配的健康参与者,进行六种不同频率下右手食指的声学节奏运动并用fMRI进行脑区激活的记录,发现患者组有右侧运动前皮层(Premotor cortex, PMC)和右侧SMC的血流动力学变化。Touvykine等通过动物实验研究也证明了当大鼠脑部发生较大病变后大鼠的健侧PMC可能在偏瘫前肢的功能恢复过程中发挥了更大的作用。一项荟萃分析结果也表明中风后健侧M1区和双侧运动前区会激活,且主动任务相对被动任务更有可能激活健侧区域。然而,也有研究获得了不同的结论,Murase等研究表明健侧半球的初级运动皮层(Primary motor cortex, M1)经胼胝体效应会影响慢性卒中患者的功能恢复;Calautti等在研究中也提出患者较差的运动表现与大量的健侧功能区激活有关。

综 上,代偿模型充分肯定了健侧半球在中风患者运动功能恢复中的相关作用,但未考虑到两侧半球的经胼胝体抑制作用,存在一定不足。健侧半球在中风后偏瘫肢体运动方面的功能性作用,可能适用于那些功能恢复不好的患者。有研究首次证明了健侧半球运动区在缺乏手功能的严重中风患者上肢近端运动功能中的功能相关性。代偿模型可能适用于那些功能恢复较差、受损程度较重的脑卒中患者。

2、半球间竞争模型

半球间竞争模型是基于经胼胝体作用的两侧大脑平衡抑制机制,其认为正常情况下两侧大脑半球有相互的平衡抑制作用,两个半球的运动皮层通过经胼胝体抑制维持平衡。基于该模型,一侧半球中风受损后,患侧半球对健侧半球经胼胝体抑制作用减弱,健侧半球对患侧半球抑制作用则相对增强,两侧大脑半球兴奋性不平衡阻碍了功能的恢复。因此,抑制健侧半球M1区的高兴奋性或者是增强患侧半球M1区的低兴奋性有助于运动功能的恢复。同侧静息期(Ipsilateral silence period, iSP) 和配对脉冲刺激是用来评估半球间相互作用的重要指标。半球间抑制可以通过两个磁刺激器实现,先在一侧半球施加条件刺激,间隔5毫秒或更长时间后,在另一侧半球施加测试刺激,发现先前施加的条件刺激对后者产生了抑制作用。

诚然,在该模型指导下,不少研究取得了较好的治疗效果。Mansur等使用低频rTMS作用于健侧M1区后,发现试验组患者患手的简单和选择性反应时间显著减少,普渡钉板测试表现也有所改善。Du等研究表明健侧1Hz rTMS比患侧3Hz rTMS对上肢运动功能恢复能产生更好的促进作用。Guo、Sasaki研究表明患侧高频rTMS相比健侧低频rTMS更有利于上肢运动功能的改善。但是关于健侧低频rTMS与患侧高频rTMS对促进中风患者运动功能恢复哪种方案更有疗效尚未得到确定,一篇荟萃分析认为:在健侧半球施加低频rTMS可能比在患侧半球上的高频rTMS更有益;但另一篇荟萃分析却认为≥10Hz rTMS可能是促进轻度和重度中风患者在恢复期上肢运动功能恢复的首选刺激方案;而 Long、Chen研究结果则表明低、高频rTMS联合运用更有利于早期脑卒中患者的运动功能改善,但当前最新指南不推荐低、高频rTMS联合干预用于促进中风患者急性期后运动功能的恢复。

不过,半球间竞争模型可能不适用于中风重度运动功能损伤的患者。一项研究的神经生理学数据表明,健侧M1区tDCS(transcranial direct current stimulation, tDCS)阴极刺激改善了轻度损伤患者的上肢近端控制,而加重了中度至重度损伤患者的上肢近端控制。McCambridge等认为对于促进中风中重度损伤患者的运功功能恢复,健侧M1区是施加tDCS阳极刺激的可行靶点。又如Theilig等在研究中运用1Hz rTMS作用于试验组健侧M1区后,发现不能有效改善脑卒中患者的严重手功能障碍,并推断中风后严重手功能障碍的运动恢复依赖健侧M1区兴奋性的增强。以及Talelli、Harvey大样本研究中试验组与对照组之间的治疗效果无明显差异。显然,低频rTMS抑制健侧M1区并不能使所有中风患者都能有运动功能的改善。

综上所述,半球间竞争模型并不适用于所有中风患者,因而不应该对所有患者都采取竞争模型干预方法。有研究表明两大脑半球运动皮层之间的相互抑制作用会随着年龄的增长而下降,另有一项研究表明年龄是决定中风患者上肢对低频rTMS功能反应性的最明显因素、年轻患者会表现出更好的上肢功能预后,因此推测健侧低频rTMS干预方法可能不适用于年老患者,不过这个推测需要获得更多研究支持。

3、双相平衡恢复模型

鉴于代偿模型和半球间竞争模型的局限性,Di Pino等提出了双相平衡恢复模型,引入了结构保留度的概念—主要是皮质脊髓束(corticospinal tract, CST)的完整性大小、皮质脊髓束受损情况,若中风后存在较高的结构保留度,保留了相当部分的皮质脊髓束及神经环路,在这种情况下依据半球间竞争理论模型恢复两侧半球兴奋性平衡可能是有益的;而当患侧半球严重受损皮质脊髓束及神经环路保留较少时,患侧半球不能完好地支配患侧肢体的运动功能,可能是依靠健侧半球进行代偿,该种情况下兴奋健侧半球可能是有益的。Wang等在研究中运用弥散张量成像(diffusion tensor imaging, DTI)技术,并以相对各向异性分数(fractional anisotropy, FA)为0.5作为临界值将研究对象分为CST高完整性组和CST低完整性组;最后发现对于CST高完整性组患者,健侧低频rTMS在促进上肢运动功能恢复方面优于高频rTMS;然而,只有健侧高频rTMS才能改善CST低完整性组患者的上肢运动功能。Sankarasubramanian等通过试验验证了双相模型并在研究中定义了区分轻度与重度卒中患者的临界值,其对严重脑卒中患者进行试验比较了rTMS刺激健侧M1区和刺激健侧背外侧运动前皮层(contralesional dorsal premotor cortex, cPMD)的效果,以及比较了患侧背外侧运动前皮层(ipsilesional dorsal premotor cortex, iPMD)和cPMD的效果,最后发现高频rTMS刺激cPMD 是效果最好的。另有一项研究将Fugl-Meyer运动量表总评分<50分的患者定义为严重偏瘫脑卒中患者并对其分组进行治疗,发现在健侧M1区施加10Hz rTMS,治疗效果优于健侧M1区的1Hz rTMS和假刺激。陈松美等在前人的研究基础上依据双相模型的指导,在研究中将Fugl-Meyer量表上肢近端部分评分<26分的患者纳为研究对象并定性为中重度上肢偏瘫患者,并随机分为rTMS高频组和低频组,发现对高频组进行5Hz刺激cPMD的治疗效果要明显优于低频组的1Hz刺激健侧M1区。健侧M1区10Hz高频rTMS联合常规康复疗法亦能有效促进重度脑卒中患者上肢运动功能的恢复。有动物实验研究也表明当患侧半球广泛损伤后健侧半球有助于肢体运动功能的恢复。以上研究表明,对于严重脑卒中患者,高频rTMS调控健侧半球对促进上肢运动功能恢复可能更为合适,仍需获得更多研究支持验证。

双相模型通过引入结构保留度的概念,用于衡量卒中严重程度。皮质脊髓束(corticospinal tract, CST)是支持自主运动功能的主要白质下行通路,且CST损伤已被证明对中风后上肢运动功能恢复有重要影响。CST的功能完整性可以通过经颅磁刺激诱导出的运动诱发电位(motor evoked potential, MEP)来确定。CST的结构完整性可通过磁共振成像技术确定,并能通过FA值反映白质微观结构状态。CST的损伤程度可以通过磁共振加权测量,wCST LL(weighted CST lesion load)≥7.0cc意味着CST的严重损伤,且有研究认为CST-wLL是中风后3个月上肢运动预后的精确预测指标。下行运动束受损严重且偏瘫肢体不能引出MEP的患者,可能无法从旨在促进患侧半球运动皮层兴奋性的神经调控中获益。目前已知的皮质脊髓束有三种类型:交叉的外侧脊髓束、未交叉的外侧脊髓束、未交叉的前侧脊髓束,其中交叉外侧脊髓束占主要。未交叉的前侧皮质脊髓束被认为是当外侧皮质脊髓束损伤后,从健侧半球运动皮层到偏瘫肢体的运动功能恢复通路之一。这可能为高频rTMS调控健侧半球能够促进重度脑卒中患者上肢运动功能恢复提供了支持。

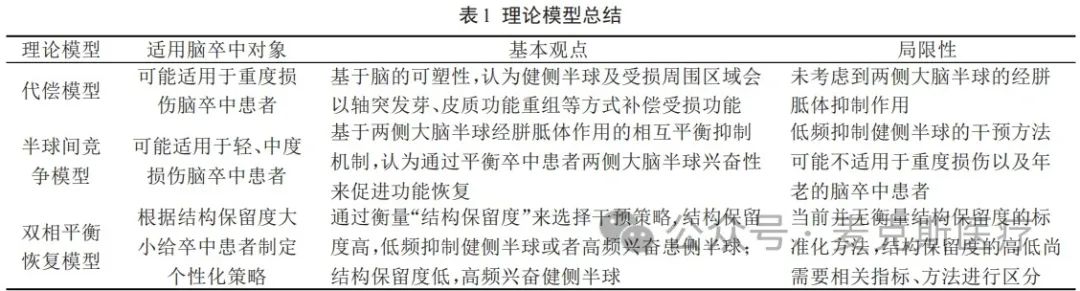

目前能通过测量皮质脊髓束的结构完整性(FA值、体积等)来衡量结构保留度。然而,尚无衡量结构保留度的标准化方法,也尚无公认的生物学指标,根据双相理论模型在临床上进行应用,仍会存在问题。因此,基于竞争模型不适用于严重脑卒中患者以及当前尚无衡量结构保留度的标准化方法,若能建立区分脑卒中严重程度的标准化方法,对于重复经颅磁刺激在临床上更好地应用可能是有益的。虽然美国国立卫生研究院中风量表(NIHSS)能用于评估中风的严重程度,但有研究表明NIHSS量表在确定慢性中风人群长期预后方面的能力是欠缺的、并建议将其用于评估急性康复阶段的中风严重程度。除Fugl-Meyer量表可能可以作为区分中风严重程度的工具外,以下一些研究结果可能也具有一定参考价值。有研究表明静息运动阈值大小能反应运动功能受损严重情况和治疗过程中的上肢运动功能改善情况。内囊位置的受损情况跟运动障碍的严重程度也有关系。一项运用DTI技术的研究发现,在后脑桥追踪到交替运动纤维但没有追踪到锥体束纤维的患者表现为中度运动障碍,而在前脑桥或后脑桥没有追踪到交替运动纤维和锥体束纤维的患者则表现为运动功能严重受损。Ni等研究表明可结合近红外脑功能成像技术来选择进行rTMS抑制或者兴奋治疗。有研究认为静息MEP似乎是目前唯一与中风后严重手臂损伤患者预后相关的生物标志物。包含了临床评估、经颅磁刺激诱导MEP、磁共振成像技术来预测上肢运动功能恢复情况的算法可能也具有一定参考价值。静息运动阈值、脑卒中损伤部位、运用DTI技术追踪运动纤维、FA值、MEP、以及近红外脑功能成像技术、还有预测算法等可能对区分脑卒中严重程度具有一些借鉴作用,而明确是否有借鉴作用则需要对此进行研究并且获得研究支持,也需要进行系统及大样本、可重复的研究以获得高质量的证据来推动区分脑卒中严重程度的标准化方法的建立。未来也仍需要更多研究来支持、完善双相模型或者将来能提出更好的应用理论模型。三个理论模型总结见表1。

二、刺激靶点

大多数研究将刺激位点集中在M1区,但刺激M1区对于部分脑卒中患者可能并不会取得显著的治疗效果,而且也有研究表明通过刺激其它靶区也能促进上肢运动功能恢复。运动前皮层(premotor cortex, PMC)是一个中风后重组以促进上肢恢复的区域,有研究认为刺激健侧背侧运动前皮层(contralesional dorsal premotor cortex, cPMD)可能更能促进重度脑卒中患者的运动功能恢复。Mc‐Neal等认为对于促进外侧皮质损伤患者的运动功能恢复,可以考虑将辅助运动皮层(supplementary motor area, SMA)作为一个重要的治疗靶点。Grefkes等分析认为健侧M1对患侧M1病理性经胼胝体影响的减少和同侧SMA与同侧M1之间连通性的恢复是改善运动表现的基础。Plow等分析认为SMA及PMC对脊髓有更大的投射、更强的胼胝体连接和更广泛的连通性,可以作为促进中风患者运动功能恢复的可行替代刺激靶点。从CST来源的角度分析,SMA和PMC作为刺激靶点可能也是合理的,CST分别起源于M1、S1、SMA、背侧PMC。Gong等研究表明应用 tDCS刺激小脑是促进中风患者上肢运动功能恢复一种有效和安全的治疗方法。Rosso等认为小脑运动配对关联刺激联合物理治疗可能是促进卒中后上肢运动功能恢复一种有希望的方法。曹志刚等研究表明小脑与M1区联合双靶点刺激更能改善卒中患者上肢运动功能。Li等研究表明低频rTMS抑制健侧M1区联合cTBS刺激小脑在改善脑卒中患者肌肉痉挛和肢体运动障碍方面比低频rTMS和cTBS单独治疗更有效。有研究方案认为通过对脑卒中患者患侧半球初级视觉皮层(primary visual cortex, V1)和M1区的双靶点精准刺激可以改善运动功能。需要强调的是,局灶性卒中病变不仅可能影响病变部位,还可能影响其所属的脑网络,脑连接分析方法可能可以帮助开发恢复运动网络功能的新疗法。刺激靶点相关研究总结见表2。

三、总结展望

脑卒中患者的重复经颅磁刺激干预方法应该是个性化的,尽管半球间竞争模型是当前常用的理论指导模型,但不应局限于半球间竞争模型的指导。代偿模型可能适用于严重脑卒中患者,竞争模型可能适用于轻中度脑卒中患者。但如何确定一个患者适合哪一种模型,这是需要研究解决的问题。当前最新指南并未将重复经颅磁刺激调控大脑促进脑卒中患者上肢运动功能恢复列为明确有效证据,说明尚还需要更多高质量、大样本的研究来进一步明确疗效和机制。希望未来通过更多的研究,对于重复经颅磁刺激促进中风患者上肢运动功能恢复,在最佳rTMS康复方案达成共识这方面取得突破,并能够明确具体参数(频率、强度、脉冲数等)和给出相关依据。除此之外,Michelle等认为开发一个能识别有助于运动恢复的皮质区域的模型,然后以该模型确定的皮质区域为运动启动目标,将有助于推动中风后神经调控进入到一个新的发展水平。

在当前理论模型指导下,更好的区分脑卒中严重程度的标准化方法,对于重复经颅磁刺激在临床上更好地应用可能是有益的。未来双靶点、多靶点刺激对于促进脑卒中患者上肢运动功能恢复的治疗效果也值得进一步深入研究。将来随着脑网络机制的逐步阐明,可能会衍生新的刺激干预方法。

注文章出处:陈颜峰,王茂源,罗云等.理论模型及刺激靶点在重复经颅磁刺激促进中风患者上肢运动功能恢复中的研究进展.[J].中医康复.2024.1(1):51-57.