发布时间:2023-10-12

一、背景

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是指由各种原因导致的脊髓结构、功能的损害,全球每年脊髓损伤的发病率为10.4一83人/100万人。SCI患者常在运动、感觉、反射及括约肌等方面遗留功能障碍。神经源性膀胱(neurogenic bladder,NB)是SCI最常见的并发症之一,患者副交感神经、交感神经和躯体神经活动之间的协调性丧失出现储尿和/或排尿功能异常。临床表现为尿潴留、尿失禁、泌尿系感染以及慢性肾功能衰竭等,给患者的心理和生活质量造成严重的负面影响。以往对于NB多采取间歇导尿、手法辅助排尿、药物治疗、针刺、艾灸等常规康复措施。近年来,多项研究指出骶神经磁刺激(sacral magnetic stimulation,SMS)治疗NB能够取得较为满意的临床疗效,引发国内外学者广泛关注。

该技术是将时变磁场作用于骶神经根以促进神经再生和功能恢复的非侵入性治疗新技术。Bycroft 等认为SMS可抑制SCI后逼尿肌过度活动患者逼尿肌的收缩,而Rodic 等的研究则发现SMS可使SCI后NB患者的逼尿肌收缩.膀胱压力升高。既往虽有文献对磁刺激治疗 NB进行综述,但缺乏具体的定量分析。为此,本文采用meta分析就SMS能否有效改善SCI后NB患者的膀胱功能和生活质量进行系统综述,为其临床应用提供循证医学证据支持。

二、资料与方法

1、文献检索

使用计算机检索中国知网、中国生物医学数据库、万方和维普数据库以及PubMed/Medline、Web of Science、Embase、Cochrane Library和PEDro数据库,检索时间为各数据库自建库到2022年3月,不限文献类型,语种为中、英文,按照主题词和自由词相结合的方式,根据不同数据库特点采用相应检索式进行检索。辅以手动检索同时追溯纳入文献的参考文献。此外,结合领域内最新的会议报告、研究进展、综述等,咨询专家意见并检索灰色文献(http://www.opengrey.eu)。

中文检索词:脊髓损伤、脊髓创伤,神经源性膀胱、神经源性膀胱过度活动症、神经源性膀胱功能障碍、神经源性逼尿肌过度活动症、下尿路功能障碍、逼尿肌过度活动症、尿潴

留、尿失禁,骶神经根、骶神经,磁刺激、功能性磁刺激、磁场治疗。

英文检索词:spinal cord injury、SCI、spinal cord trauma、traumatic myelopathy、neurogenic bladder、NB、neurogenic urinary bladder、neurogenic overactive bladder、NOAB、neurogenic bladder dysfunction、neurogenic detrusor overactivity、NDO、lower urinary tract dysfunction、detrusor overactivity、urinary retention、urinary incontinence、sacral nerve root、sacral nerve、sacral magnetic stimulation、SMS、functional magnetic stimulation、FMS、magnetic stimulation、magnetic field therapy。

2、纳入标准

研究类型:SMS治疗脊髓损伤后神经源性膀胱的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)。

研究对象:①符合美国脊柱损伤协会(American Spinal Injury Association,ASIA)制订的脊髓损伤诊断标准 ,已结束脊髓休克期;②至少存在尿潴留、尿失禁等神经源性膀胱中的一种;③留置尿管已拔出;④体内无金属内置物。

干预措施:试验组采用骶神经磁刺激治疗结合常规康复措施(常规膀胱干预、常规护理、电针等);对照组采用常规康复措施或常规康复措施结合骶神经假磁刺激治疗。

结局指标:①主要结局指标:排尿次数、单次尿量、最大排尿量,初尿意时膀胱容量、最大膀胱容量、残余尿量、最大膀胱内压力;②次要结局指标:F波潜伏期、H反射潜伏期,因排尿症状而影响生活质量评分(quality of life score,QOL)。

3、排除标准

①自身前后对照、队列研究、横断面研究等非RCT;②非中英文文献;③无法获取全文或数据不完整、与作者联系后无法获取原始数据;④个案研究、病例报告、动物实验;⑤重复发表和综述类文章。

4、文献筛选与数据提取

由2名经过培训且经验丰富的研究人员独立筛选文献、提取数据并交叉核对。如遇分歧,则通过讨论或由第三位研究者进行复核,直到达成共识。提取的数据包括:纳入文献的基本信息(第一作者、发表年份),研究对象的神经源性膀胱类型,干预措施,SMS治疗方案,结局指标。

5、文献质量评价

由 2 名研究人员按照 Cochrane 协作网提供的偏倚风险评估工具(Cochrane 5.1.0版本)对纳入的文献进行质量评价,偏倚风险分为低风险、高风险和不清楚3种情况。同时采用物理治疗证据数据库(physiotherapy evidence database,PEDro)对纳入研究的方法学质量进行评分。

6、统计学分析

使用RevMan5.4软件进行数据分析,纳入的结局指标均为连续性变量,采用均数差(mean differences,MD)和95%置信区间(confidence interval,CI)表示。用I 2 检验分析各个研究间的异质性。当I 2 <50%,P≥0.1,认为各研究间不存在显著异质性,使用固定效应模型;当I 2 ≥50%,P<0.1,认为各研究间存在显著异质性,使用随机效应模型。当异质性较高时,采用亚组分析或敏感性分析等方法进行处理。meta分析的水准设为α=0.05。运用Stata 17.0软件对纳入RCT最多的结局指标进行Egger检验,以分析是否存在发表偏倚。

三、结果

1、文献检索结果

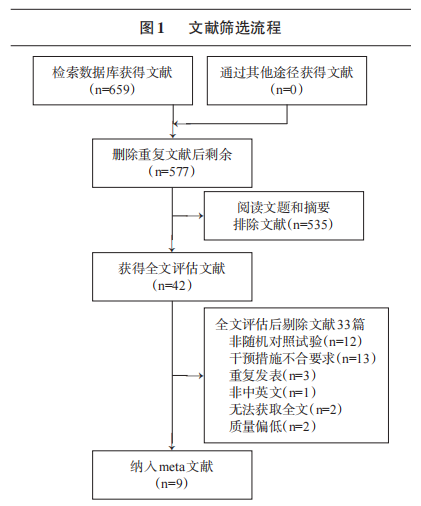

经检索得到659篇文献,剔除重复文献后得到577篇,经过阅读文章题目、摘要及全文逐层筛选,最终纳入9篇文献进行meta分析,其中中文文献8篇,英文文献1篇,涉及363例患者,图1为文献筛选具体流程,表1为纳入研究的基本特征。

2、文献质量评价

纳入的9篇文章均对患者的基线情况进行报道,全部文献均详细阐明具体的随机方法,有2篇文献使用不透明的信封隐藏分配方案,7 篇文献对研究者或受试者施盲,1篇对评估者施盲,1篇文献样本脱落,所纳入的文献均无选择性报告,不确定是否存在其他偏倚。纳入研究的偏倚风险评价结果见图 2—3。根据物理治疗证据数据库(PEDro)对文献质量进行评分,纳入的RCT文献质量较高。见表1。

3、meta分析结果

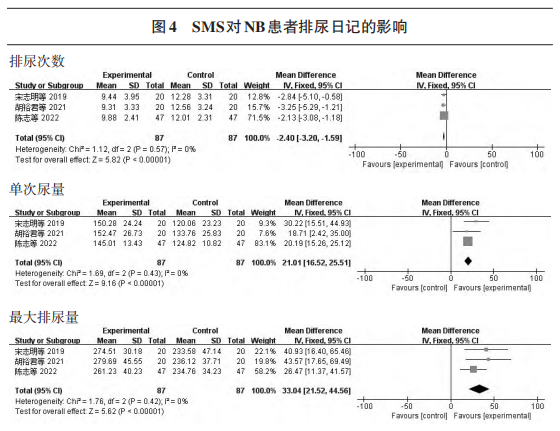

3.1排尿日记:3 篇文献对排尿日记进行报道,共计174 例患者。排尿次数方面,研究间不存在异质性(I 2 =0%,P=0.57),试验组日排尿次数显著少于对照组[MD=﹣2.40,95%CI(﹣3.20,﹣1.59),P<0.001];单次尿量方面,各研究间不存在异质性(I 2 =0%,P=0.43),试验组单次尿量显著高于对照组[MD=21.01,95%CI(16.52,25.51),P<0.001];最大排尿量方面,研究间不存在异质性(I 2 =0%,P=0.42),试验组最大排尿量显著高于对照组[MD=33.04,95%CI(21.52,44.56),P<0.001]。见图4。

3.2尿流动力学:5篇文献报道初尿意时膀胱容量,涉及237例患者。研究间存在显著异质性(I 2 =59%,P=0.04),经敏感性分析发现异质性可能是由于张怀期的研究造成(NB 类型不同),剔除此项研究后同质性显著改善(I 2 =0%,P=0.85)。试验组初尿意时膀胱容量显著高于对照组[MD=13.35,95%CI(11.04,15.65),P<0.001]。见图5。

6篇文献报道最大膀胱容量,共计267例患者。研究间异质性较大(I 2 =52%,P=0.06),进行逐篇敏感性分析发现异质性来源于陈志的研究,剔除此项研究后异质性有所下降(I 2 =35%),这可能与该研究样本量明显高于其他研究与关,采用随机效应模型进行meta分析后显示,试验组最大膀胱容量显著高于对照组[MD=41.00,95%CI(25.26,56.74),P<0.001]。见图6。

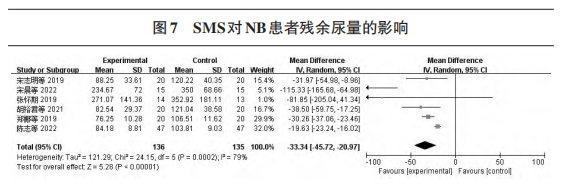

6篇文献报道残余尿量,涉及271例患者。研究间存在显著异质性(I 2 =79%,P=0.0002),试验组残余尿量少于 对 照 组 [MD=﹣ 33.34,95% CI(﹣ 45.72,﹣ 20.97),P<0.001]。见图7。

根据神经源性膀胱类型进行亚组分析,神经源性膀胱过度活动症亚组研究间不存在显著异质性(I 2 =49%,P=0.14),试验组残余尿量显著少于对照组[MD=﹣26.14,95% CI(﹣38.45,﹣13.84),P<0.001];尿潴留(弛缓性膀胱)亚组研究间不存在异质性(I 2 =0%,P=0.62),试验组残余尿量显著少于对照组[MD=﹣110.54,95%CI(﹣157.14,﹣63.93),P<0.001]。见图8。

3篇文献报道最大膀胱内压力,涉及87例患者。研究间不存在异质性(I 2 =0%,P=0.39),试验组最大膀胱内压力显著高于对照组[MD=4.64,95%CI(2.33,6.96),P<0.001]。见图9。

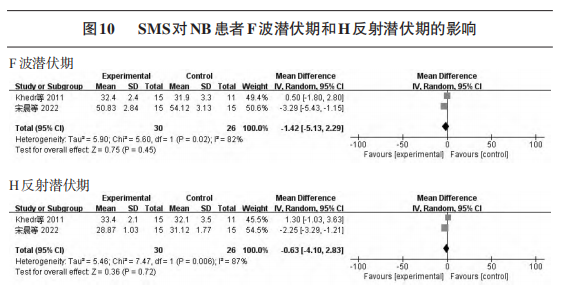

3.3电生理学:2篇文献对患者的F波及H反射潜伏期进行报道,共计56例患者。该两项研究在F波潜伏期方面存在显著异质性(I 2 =82%,P=0.02),而在H反射潜伏期方面亦存在显著异质性(I 2 =87%,P=0.006),推测高异质性是由患者NB 类型不同及干预时间长短不一造成的,采用随机效应模型。meta分析结果显示,试验组F波潜伏期与对照组无显著性差异[MD=﹣1.42,95%CI(﹣5.13,2.29),P=0.45],试验组H反射潜伏期与对照组亦无显著差异[MD=﹣0.63,95%CI(﹣4.10,2.83),P=0.72]。见图10。

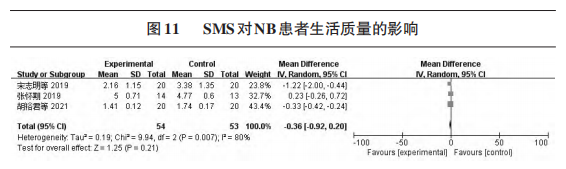

3.4生活质量:3篇文献报道了因排尿症状而影响生活质量评分(QOL),共计107例患者。各研究间存在显著异质性(I 2 =80%,P=0.007),通过逐篇剔除文献的方法进行敏感性分析,异质性均未发生明显改变(I 2 ≥79%,P<0.05),提示研究结果较为稳定,采用随机效应模型。试验组因排尿症状而影响生活质量评分与对照组无显著性差异[MD=﹣0.36,95%CI(﹣0.92,0.20),P=0.21]。见图11。

3.5发表偏倚:基于 SMS 治疗 SCI 后NB 患者的最大膀胱容量,采用 Revman5.4软件绘制漏斗图,显示各研究左右基本对称,见图 12。通过 Stata 17.0 软件进行Egger 检验,P=0.516,提示纳入的研究无明显发表偏倚,meta分析结果较为可信。

四、讨论

脊髓损伤患者死亡的首要原因是膀胱功能障碍导致的肾衰竭,改善其膀胱功能是SCI临床康复的重要内容。目前临床上治疗SCI后NB的物理因子措施主要为电刺激和磁刺激。Stampas等研究发现,经皮胫神经电刺激(transcutaneous tibial nerve stimulation,TTNS)可作用于自主神经系统调节膀胱功能,减轻 NB 患者尿失禁;Sievert 等研究指出在早期SCI 患者 S3 神经孔处植入骶神经刺激器(sacral nerve modulator,SNM)有利于神经源性下尿路功能障碍的管理。但经皮神经电刺激作用较浅,植入性电刺激存在一定侵入性,且刺激部位常伴有疼痛,在临床应用方面均存在局限性。相较而言,SMS作为一种无创干预NB的新型治疗手段,可有效调控膀胱功能,能够激活电刺激难以作用的近端深部神经,具有安全、副作用少、穿透性强、治疗费用低等优势,被认为是优于电刺激的治疗技术,拥有临床应用价值。

本研究显示,与对照组相比,SMS能有效改善脊髓损伤后NB患者的膀胱功能。试验组患者排尿次数显著减少、初尿意时膀胱容量显著增加。Burks等的研究发现,逼尿肌过度兴奋可能是由阴部传入神经抑制系统的缺乏造成的,神经调节可抑制过度活动逼尿肌,降低其兴奋性;此外,meta分析结果表明 SMS 对于增加 NB 患者的单次尿量、最大排尿量及最大膀胱容量方面显著优于对照组。SMS可恢复尿路控制系统内部的平衡关系,增强突触可塑性和神经激素表达,从而产生持久而广泛的调节效果;亚组分析显示,不同类型的神经源性膀胱患者在SMS治疗后残余尿量均显著减少,提示 SMS 可提高患者的膀胱排空能力,这对预防患者出现下尿路感染有重要意义;试验组最大膀胱内压力显著增加,与Rodic等的研究结果一致,Rodic 等认为 SMS 可促进无力的逼尿肌收缩,增加尿潴留患者的膀胱压力,改善排尿功能。将电生理学指标结果合并分析提示SMS对F波潜伏期及H反射潜伏期均无显著性意义,笔者推测可能与纳入文献数量偏少有关。此外,提高生活质量也是 NB 患者的最为重要的康复目标之一,各项研究中患者的 QOL 均得到改善,但与对照组相比,SMS的疗效并不显著,这与Lo等的研究结果不符,未来需开展更多研究加以验证。

目前,SMS 改善膀胱功能的确切机制尚不清楚,其工作原理是通过线圈产生磁场,该磁场作用于人体组织能够产生电流,使神经组织的细胞膜去极化或超极化,从而兴奋或抑制机体组织,改善膀胱逼尿肌与尿道括约肌的协调性。这种协调活动表明SMS可增强中枢模式生成回路的激活,而不仅仅是激活运动神经元或周围神经。有研究指出,SMS可引起逼尿肌的兴奋或抑制,调节NB患者逼尿肌的顺应性,从而起到双向调控的作用。这在一定程度上能够解释SMS对于SCI后不同类型NB均可取得较好疗效的合理性。未来临床研究可根据SCI程度、不同 NB 类型、膀胱容量、患者的耐受程度等综合因素调整SMS的频率及强度等参数,探索制定标准化的SMS方案。

本研究存在一定的局限性。首先,由于纳入研究患者的病程差异较大,脊髓损伤程度不一,NB类型不同,各研究间存在一定异质性,可能影响meta分析的结果;其次,因受到发表文献资料所限,无法对SMS的安全性及远期效果进行系统分析。未来仍需开展更多高质量、大样本、多中心的RCT试验,进一步验证SMS对SCI后NB患者的膀胱功能及生活质量的康复疗效。

注文章出处:于子夫,马甜甜, 秦芳等.骶神经磁刺激对脊髓损伤后神经源性膀胱治疗作用的meta分析.[J].中国康复医学杂志.2023.38(5)665-667